Mano de obra: La chute de l’asymétrie moderne

Par Michaël-Jean Loiselle

Introduction

L’opposition entre sociétés humaines et nature, qui pose les fondements ontologiques de la modernité, nous a propulsés dans une nouvelle ère de l’histoire de la planète : l’Anthropocène. Ainsi, la crise écologique causée par l’être humain à laquelle nous faisons face et qui émerge avec toujours plus de force dans nos quotidiens rend impérative l’élaboration d’une réflexion sur notre rapport à la nature. C’est pourquoi de plus en plus d’acteurs dans le monde s’attèlent à rétablir les liens intrinsèques qui unissent les humains aux éléments qui constituent leur environnement, duquel ils dépendent entièrement.

C’est dans cette optique nous proposons d’analyser le projet artistique Mano de obra (Main d’œuvre), d’Annabelle Guimond-Simard. Dans ce travail, nous verrons que l’artiste visuelle québécoise réhabilite les liens entre la culture et la nature en les présentant sur un même niveau, rendant ainsi compte de leur indivisibilité. Nous verrons qu’à la lumière de cette complémentarité, Guimond-Simard met de l’avant une réflexion sur les rapports entre humains et non-humains.

L’analyse s’articulera en trois étapes. Dans un premier temps, nous présenterons les bases théoriques sur lesquelles nous fondons notre analyse de Mano de obra. Nous ferons par la suite une brève présentation du projet artistique en prenant soin d’expliquer sa méthodologie et la mouvance dans laquelle il évolue. Nous enchaînerons, pour terminer, avec une étude de l’œuvre en lien avec la réhabilitation des rapports oubliés entre humains et non-humains. Ce travail nous permettra de réfléchir sur la crise de la sensibilité à laquelle nous faisions référence et sur le rôle de l’art dans l’établissement de ces nouveaux repères relationnels.

1. De la transcendance à l’immanence : la fin du monde (moderne)

La pensée dualiste, à qui l’on doit une première articulation à René Descartes, conçoit les sujets pensants et les objets comme des pôles agissant de façon indépendante. Cette conception du monde, qui s’enracine dans l’idée que les humains doivent se faire « maîtres et possesseurs de la nature » (Descartes 99), a eu pour effet de nous extraire de ladite nature, de façon tout à fait paradoxale.

Notons ainsi l’héritage en Occident de la notion de transcendance chrétienne, qui implique une négation complète de la corporalité et de la biologie humaine et qui a pour conséquence de relayer à un second plan la nature sauvage, que l’être humain modèle selon ses fantasmes civilisationnels. Ces conceptions ont donc été intégrées dans les structures de la modernité, celle-ci s’insérant dans le continuum de l’histoire occidentale. Car si Descartes a voulu rompre avec le modèle épistémologique par excellence du Moyen-Âge – la scholastique, fondée sur la correspondance entre la foi chrétienne et la raison antique – en développant le rationalisme scientifique, marquant ainsi une transition paradigmatique d’une grande importance, le philosophe n’en demeure pas moins attaché à la tradition et aux modèles de pensée chrétiens.

Or, le développement de la pensée écologique, dans la deuxième moitié du XXe siècle, a permis l’élaboration d’une vaste critique de ces idées à la lumière des perturbations environnementales auxquelles nous sommes confrontés. Plusieurs intellectuels en sont venus à la conclusion, comme nous l’évoquions dans l’introduction, que l’opposition fondamentale culture/nature ne s’est jamais réalisée. C’est du moins ce que soutient Bruno Latour, précurseur de la sociologie et de l’anthropologie des sciences qui, dans son essai Nous n’avons jamais été modernes (1991), fait état de l’indivisibilité des « binômes » culture et nature en décrivant les mécanismes par lesquels ils ont historiquement été séparés.

Latour parle de « Grand partage » pour se référer à la fragmentation des existants, qui s’articule autour d’une vaste réorganisation des objets de ce monde (humains et non-humains) en fonction de leur appartenance au pôle culture ou au pôle nature. Selon l’auteur, c’est à travers ce mécanisme né de la modernité que notre lecture du réel s’est vue historiquement scindée en deux domaines (le politique et le scientifique; le social et le biologique) qui, en réalité, fonctionnent selon l’auteur de façon fondamentalement solidaire. En observant la manière dont nos modèles politiques, sociaux, légaux, juridiques, spirituels et artistiques s’ajustent aux impacts de Gaïa, la Terre, cet organisme si puissant et si fragile à la fois, force est de constater qu’effectivement, les humains et les non-humains s’entremêlent dans des dynamiques de codépendance.

À ce constat, le philosophe ajoute que cette vision de la réalité a été doublée d’une asymétrie entre les sujets pensants et les objets, entre culture et nature. En effet, les modernes prétendaient dominer la nature sur la base de la supériorité morale et biologique de l’être humain sur les éléments qui constituent son environnement. C’est ce rapport problématique qui a conduit à l’Anthropocène, une nouvelle ère géologique qui succède à l’Holocène, à savoir, une période de l’histoire de la planète caractérisée par la formation de diverses conditions qui ont rendu possibles l’émergence et la métamorphose de la vie sur Terre. Nous nous trouvons aujourd’hui au contraire face à des perturbations importantes de l’équilibre planétaire, en raison de l’intensification historique des activités humaines.

Les penseurs contemporains de l’écologie ont donc participé à la naissance d’une lecture plus fidèle à la véritable complexité du cosmos. La vision mécaniste du monde, qui isole chaque élément en les faisant fonctionner selon des lois mathématiques absolues, a été abandonnée pour donner lieu à une appréhension plus organique, intelligente et vivante des interactions entre les existants. De ce constat est née la figure de Gaïa, la Terre comme organisme vivant, qu’a imaginée James Lovelock afin de modéliser les conditions requises pour que se forme cette mince pellicule qui garantit la pérennité de la vie sur le globe. En des termes plus simples, le vivant dépend des interactions dynamiques entre chacune des composantes du monde, lesquelles sont en constante évolution. Ainsi, les frontières que nous érigions en vue de nous figurer le réel et ses phénomènes ont été déconstruites pour modeler la planète Terre depuis l’intérieur, c’est-à-dire, selon des schémas de pensée immanents plutôt que transcendants.

C’est sur ces bases théoriques que nous proposons, avec cet essai, de réfléchir à des manières différentes d’appréhender la nature à la lumière de la crise environnementale à travers l’art. Et pour cela, nous nous intéresserons à l’une des phases du projet d’une artiste visuelle qui met au centre de son discours les liens qui unissent les êtres humains et la nature.

2. Mano de obra : l’humain dans la nature

Les Opportunités insurmontables, d’Annabelle Guimond-Simard, est une création toujours en cours et dont les débuts remontent à 2021. L’œuvre s’articule autour d’une large réflexion sur la relation de l’humain à la nature, c’est-à-dire que, par ce projet de recherche en art, l’artiste s’intéresse « à définir, à traduire, à exprimer différentes manières d’être en lien avec la nature » (Guimond-Simard 00:31-00:37). Le projet est constitué, pour le moment, de quatre différentes phases, par lesquelles Guimond-Simard étudie la façon dont divers participants entrent en relation avec la nature. L’artiste mène des entrevues documentées dont elle traduit par la suite les résultats dans le dessin, la gravure, la musique, la vidéo et la photographie. Nous nous centrerons cependant, dans cet essai, sur Mano de obra, à savoir, la quatrième phase du projet.

Le processus de création de Mano de obra s’articule en différentes étapes, à commencer par l’exercice du land art auquel se prêtent divers collaborateurs. Le land art est une mouvance artistique contemporaine qui consiste à créer des œuvres à partir des éléments, des matériaux que l’on retrouve dans la nature. Guimond-Simard s’en inspire pour amener les protagonistes de ses œuvres à faire l’expérience de la nature par le biais de créations de land art, en prenant soin de documenter l’expérience par le biais de vidéos et de photos. Ce faisant, l’artiste soumet les protagonistes de ses œuvres à des entrevues sur leur rapport à la nature, desquelles elle s’inspire pour donner un titre à ses groupes d’images (Ce que tu penses te forme, Bénéfice mutuel, L’âme de la ressource et On vit différentes fins du monde), et pour réfléchir aux liens des humains avec les non-humains.

Pour donner suite à l’expérimentation dans la nature par le land art et la documentation, Guimond-Simard utilise un rétroprojecteur grâce auquel elle superpose les photos et les images vidéo captées lors des expériences vécues en nature. Lorsque l’artiste tombe accidentellement sur une « scène » qui l’interpelle, elle la fige pour en obtenir une image. Ensuite, l’artiste produit des estampes à partir de ces images, qu’elle fait circuler en les apposant dans des endroits choisis des grands centres urbains.

Nous voyons donc que globalement, dans l’œuvre de Guimond-Simard, culture et nature sont compris comme des entités complémentaires à travers leur fusion dans le processus de création. Les outils modernes qui sont utilisés pour les images (photos, vidéos, enregistrements, rétroprojecteur, impressions, entre autres choses) représentent de véritables extensions du pôle culture, tandis que le pôle nature se traduit dans tout ce qui englobe l’œuvre, autant dans la production d’images par les techniques, les lieux de création que dans tous les sujets impliqués dans celle-ci, de l’artiste aux participants, en passant par les différents destinataires de l’œuvre. Il y a une forme de paradoxe dans le fait que l’artiste fasse usage d’outils modernes pour ses créations, dont l’existence repose sur l’opposition culture/nature, mais nous croyons qu’elle le résout en participant à la germination d’une dimension nouvelle à la pensée écologique en remettant en place le rapport sacré d’égal à égal entre l’humain et le non-humain via ces mêmes outils.

3. En quête de sensibilité : sur la réhabilitation des rapports perdus entre humains et non-humains dans Mano de obra

Mano de obra rend compte de la volonté de Guimond-Simard de réhabiliter les liens entre la culture et la nature. En témoigne la représentation de la corporalité dans les images, l’organicité du processus de création ainsi que la (con)fusion, dans les images, des sujets humains et de la nature.

La présence de la notion de corporalité dans les images évoque l’appartenance de l’être humain à la nature et contribue donc à rétablir les liens entre les pôles culture et nature. Dans la pensée dualiste à laquelle nous faisions référence en haut, les sujets sont divisés en deux parties, à savoir, le corps et l’esprit. Plusieurs allégories ont été conçues à partir de cette dichotomie initiale. Parmi elle, nous pouvons compter celle qui fait correspondre l’idée de culture avec la notion d’esprit, et la nature avec le corps. Le corps physique, tangible et concret est donc l’élément de notre constitution – en accord avec la pensée moderne de laquelle nous héritons et qui conditionne les constructions culturelles qui modèlent nos sociétés – qui nous rappelle à notre animalité, à notre appartenance spécifique (le mot doit être compris dans son sens biologique, évoquant ici notre appartenance à l’espère Homo sapiens sapiens) et donc à la nature.

Or, dans Mano de obra, la représentation du corps est mise de l’avant pour montrer la tangibilité des liens qui unissent l’humain au non-humain. Dans toutes les images, nous pouvons noter la présence d’une figure humaine qui interagit avec des éléments de la nature. Il est intéressant de noter que ces corps, étant eux-mêmes figés dans un média moderne, ont un aspect fantasmagorique qui rend compte de leur virtualité. Toutefois, par leur représentation, l’artiste fait valoir un discours qui s’oppose d’une certaine façon à la cosmovision chrétienne et moderne; c’est-à-dire qu’au lieu de faire figurer l’esprit par-delà le corps, l’artiste les présente sur un même niveau. Guimond-Simard fige les différents corps (humains et non-humains) à travers les technologies modernes, que nous voyons comme l’incarnation symbolique du pôle « esprit » issu de la pensée dualiste, brisant ainsi le rapport asymétrique entre culture et nature.

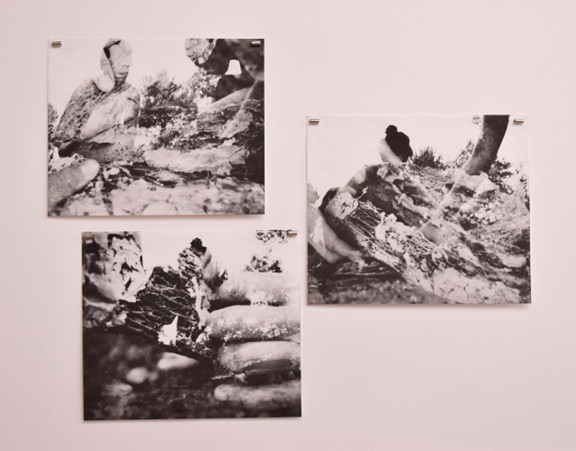

Notons aussi en parallèle la présence marquée de mains dans les images, qui rappellent cet ancrage dans le physique. Nous voyons un lien direct à faire avec le titre de la série (Mano de obra, qui signifie « main d’œuvre » en espagnol), et qui sous-entend non seulement l’idée d’un travail à faire dans le rétablissement du rapport entre culture et nature, mais également une correspondance entre l’outil moderne et l’outil primordial que constituent les mains. La main humaine est le point de départ de la technique, en ce sens que c’est grâce à elle (plus spécialement à cette excroissance qu’est le pouce) que le genre Homo en est arrivé à développer des outils plus complexes dans la préhistoire, tels que des armes de chasse, de pêche ou encore des outils agricoles. Cette correspondance implicite entre l’outil moderne et l’outil primordial est pour nous un indicateur d’une première rupture de l’artiste avec la pensée dualiste, en ceci qu’elle les présente sur un même niveau symbolique, de l’élément représenté à la méthode utilisée. Ainsi voyons-nous dans la série d’images intitulée L’âme de la ressource une omniprésence de la main, qui symbolise pour nous un rappel à la terre, un appel au rapprochement entre l’humain moderne et les éléments de la nature. Concrètement, la participante figurant dans cette série a tissé un panier de façon artisanale, en utilisant les ressources qu’elle avait à sa disposition, en accord avec les principes du land art. Nous voyons donc par extension un lien qui se crée entre l’hu(main) et le matériau naturel utilisé dans la production du panier qui contraste avec les méthodes de production modernes.

Image 1. L’âme de la ressource.

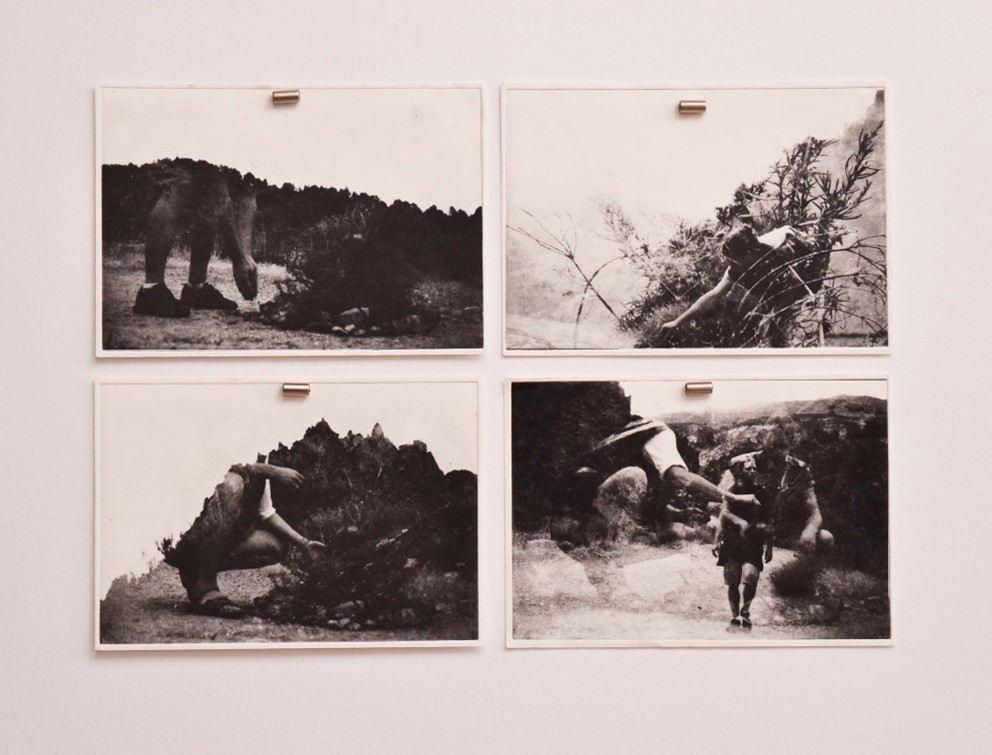

L’organicité de Mano de obra est une seconde composante de la réhabilitation des liens culture/nature. La juxtaposition dynamique des images (photos et vidéos) à travers le rétroprojecteur contribue en effet à ce que nous concevions le processus de création de l’artiste comme « naturel ». Guimond-Simard, comme nous l’avons signalé, crée des images par le biais d’accidents produits par la superposition qui rappellent les actions des phénomènes qui se perpétue naturellement dans Gaïa. Le dialogue intelligent qu’établit l’artiste avec son matériel rend donc compte du caractère organique du procédé, en ceci que l’artiste provoque des accidents, des instants, en contemplant les scènes issues de la superposition d’images comme nous le ferions avec un paysage. Nous voyons dans ce procédé une négation de la fixité qui fait écho à la métamorphose constante d’une nature en mouvement. Par ailleurs, les images donnent l’impression que ce mouvement est infini, provoquant une sensation de vertige. C’est-à-dire que notre regard (ou notre conscience) voyage de façon constante entre culture et nature, qui s’entremêlent dynamiquement et organiquement à travers les images. L’artiste enchevêtre ainsi des figures qui, dans nos esprits « modernes », l’a-t-on appris dans nos écoles, sont séparés. Par exemple, dans toutes les images de la série Ce que tu penses te forme, Guimond-Simard présente un corps humain qui est comme composé de végétaux, sans toutefois disparaître complètement dans le cadre. Ce croisement a pour effet de renforcer par un apparent contraste les liens qui unissent les humains aux non-humains, les premiers étant comme habités par les fantômes d’une nature vitale et sacrée. On pourrait aussi analyser les représentations à l’inverse, à savoir, comme une nature habitée par une silhouette humaine. Dans un sens comme dans l’autre, ces éléments évoquent les liens intrinsèques entre les deux pôles.

Image 2. Ce que tu penses te forme.

Cela nous amène également à voir dans le matériel que nous analysons l’humain et la nature comme une seule et même entité, unifiant du même coup les sujets et les objets, l’esprit et le corps, la culture et la nature. La juxtaposition que nous avons décrite provoque une confusion totale entre les protagonistes humains des images et les éléments de la nature. Par exemple, dans la figure d’en bas à droite tirée de la série de Bénéfice mutuel, observons que les doigts de la participante se confondent d’une certaine façon aux végétaux que nous voyons apparaître dans le cadre, de façon à créer une ambigüité entre les différents corps présents dans les images. Les doigts de la femme paraissent effectivement se métamorphoser en tige, et inversement. Nous trouvons la même ambigüité dans les images de Ce que tu penses te forme,comme nous l’avons déjà noté, dans laquelle les végétaux paraissent se fusionner dans le corps de la personne représentée sans toutefois que disparaisse complètement la silhouette de la participante.

Image 3. Benefice mutuel.

Cette même confusion entre culture et nature est centrale dans la série On vit différentes fins du monde, dans laquelle l’artiste nous convie à une réflexion sur notre rapport à la nature à travers le spectre de l’apocalypse. Guimond-Simard l’illustre par le biais d’une forme de discontinuité qu’il est possible d’apercevoir dans les images. En effet, les scènes représentent différentes figures humaines; des corps fragmentés, découpés, se diluent à la fois dans le média et dans une nature aride. Les images de la colonne de gauche révèlent par exemple des corps à demi effacés par la représentation même, par le matériel, que nous voyons comme la métaphore de la modernité et du pôle culture. Or, le corps du sujet semble se faire engloutir non seulement par le média, mais également par la nature elle-même : cette dernière reprend l’espace qu’elle a perdu dans le cadre de la modernité, comme en témoigne l’image en haut à droite de la série. Ainsi, ces représentations révèlent les tensions existantes entre les pôles culture et nature et pose les bases d’une réflexion sur les liens de l’humain, comme partie intégrante de la nature, avec l’Anthropocène. L’artiste met en relief à travers ces images le paradoxe d’une apocalypse écologique, qui compromet l’avenir de l’espèce humaine sur la planète, causée par la propre action humaine sur le globe.

Image 4. Fins du monde.

Ainsi, Mano de obra de Guimond-Simard rend non seulement compte du rapport problématique entre culture et nature, mais également de leur complémentarité. La présence marquée du corps dans les images, et spécialement de la main, le caractère organique du processus et des méthodes de création et la représentation de la fusion des pôles culture/nature sont des éléments clés dans l’émergence d’un changement paradigmatique de la sensibilité humaine par rapport à l’environnement qui l’a formé.

Conclusion

Les conséquences de l’Anthropocène sont souvent reléguées au seul domaine scientifique, mais l’enjeu devient complexe lorsque nous faisons le constat que les bases ontologiques et cosmologiques de la science sont celles qui ont conduit à cette crise. Ainsi, outre l’urgence de repenser notre rapport aux vivants, il devient d’autant plus important de revoir nos modèles à la lumière des problèmes qu’ils ont causés.

Nous faisons face à une crise imminemment existentielle – dans un sens biologique et non philosophique – en ceci qu’elle compromet la vie de nombreuses espèces qui ont évolué sur la surface du globe. Parmi elles se trouve le même être humain qui a, par ses activités sur la planète, conduit au désastre. De nombreux intellectuels contemporains se sont attelés à cette problématique. Parmi ceux-ci, comptons Baptiste Morizot, pour qui la crise environnementale est avant tout une crise de la sensibilité, que le philosophe définit comme « un appauvrissement de tout ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre, et tisser comme relations à l’égard du vivant. Une réduction de la gamme d’affects, de percepts, de concepts et de pratiques nous reliant à lui » (Morizot 17). Morizot nous convie donc à rétablir ce lien sensible à la nature qui au cours de l’ère moderne s’est ternie au profit d’un réductionnisme enrichi d’une vision mécaniste du monde.

Pour repenser cette sensibilité, nous avons proposé l’étude de Mano de obra, de l’artiste québécoise Annabelle Guimond-Simard, qui a pour objectif de repenser notre rapport aux vivants. À la lumière de notre analyse, nous pouvons conclure que l’art constitue un fondement dans la réhabilitation des liens qui unissent l’être humain à la nature. La représentation par l’artiste de la notion de corporalité, le caractère organique de son œuvre et du processus de création, ainsi que la fusion de l’humain et du non-humain dans les images, font état de la volonté de l’artiste visuelle de contrer le discours hégémonique qu’incarne la modernité, en lien avec l’opposition fondamentale entre culture et nature qui continue de se perpétuer. Au-delà des éléments que nous avons soulevés au courant de l’analyse, l’œuvre en soi représente également la rupture de l’artiste avec l’asymétrie moderne, en cela qu’elle incarne à la fois la culture, en tant que produit culturel, et la nature, dans sa dimension réflexive et sensible. Nous percevons aussi Les Opportunités insurmontables comme un élément de plus dans la nature, en cela que c’est un projet qui est en constante métamorphose, en mouvement perpétuel, car il représente en fait, dans les mots de l’autrice, davantage « un processus de création qu’une œuvre » (Guimond-Simard 06:40-06:45). Il sera donc intéressant de se pencher sur la suite du projet, sur lequel l’artiste travaille actuellement en continuant d’œuvrer pour la réhabilitation des liens entre culture et nature.

Bibliographie

Descartes, René. Discours de la méthode. Gallimard, 2000

Guimond-Simard, Annabelle. « Mano de obra ». Annabelle Guimond / ART, WordPress, 2021,

https://annabelleguimond.wordpress.com/manodeobra/?fbclid=IwAR3kjiVx6WhfqQXJtaXTuHH8mD5H8Ep

C3hvIzEEWOeUeqzVj8P3dE4stnjw, consulté le 2022-11-01

―. « Les Opportunités insurmontables ». Mois Multi, YouTube, 2 mai 2022,

https://www.youtube.com/watch?v=goB4OOQSgzg, consulté le 2022-11-01

―. « Les Opportunités insurmontables ». Annabelle Guimond / ART, WordPress, 2021,

https://annabelleguimond.wordpress.com/les-opportunites-insurmontables/, consulté le 2022-11-01

Latour, Bruno. Nous n’avons jamais été modernes. La Découverte, 1991

―. Face à Gaïa : huit conférences sur le nouveau régime climatique. La Découverte, 2015

Morizot, Baptiste. Manières d’être vivant. Actes Sud, 2020